Lábil y etérea

Lábil y etérea

De ese forcejeo con el olvido.

El final de Viajes con Heródoto es lo que más me ha gustado. El polaco, ebrio de Mediterráneo, de África, de sol, de mar y de pescado, reflexiona sobre el talante del griego, sobre cómo sería, qué querría, cuánto aguantaría en casa —si es que tenía una casa— antes de que el cuerpo ya no pudiera más y los pies comenzaran a moverse solos para llevarlo lejos. Lejos, a ver.

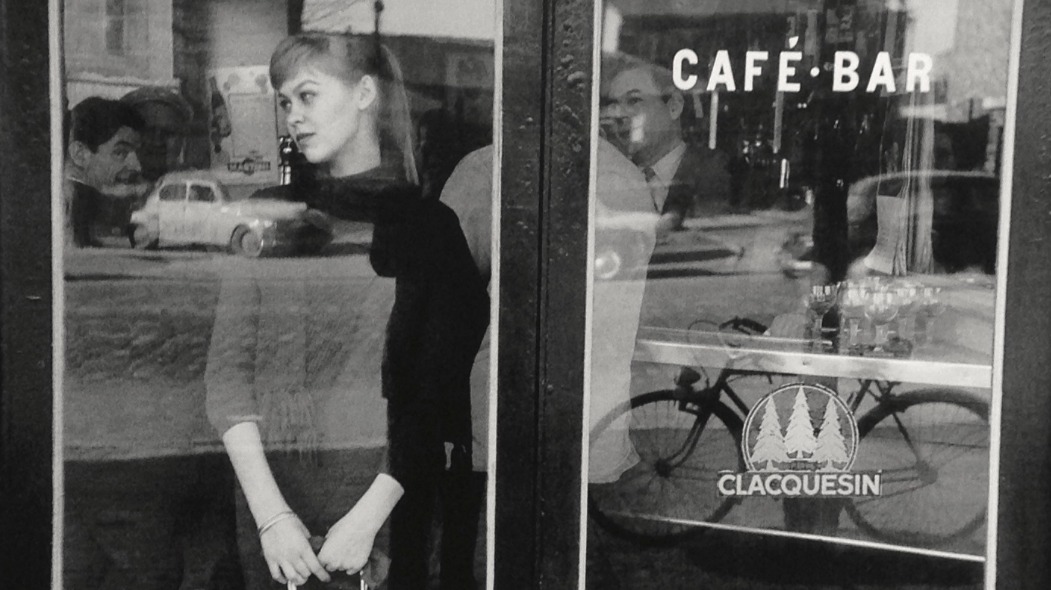

Emilio Lledó, el filósofo, explicaba hace unos años que la etimología de la palabra idea tiene que ver con imagen, con mirar, porque así empezó y así empieza el pensamiento: mirando afuera. Heródoto se va, viaja para ver y pensar. Y después, porque sabe que, si no anota lo que conoce y lo que ha experimentado, si no anota su vida, todo desaparecerá sin dejar rastro, decide escribirlo. Como sabe —y, cuanto mayor se hace, más dolorosamente consciente de ello es— que la memoria es lábil y etérea, lo escribe.

Y ahora nosotros, gracias a eso, podemos espantar los mosquitos en una terraza de Dar Es-Salam, o contemplar el Atlántico desde la isla de Gorée, rodeados del ominoso recuerdo de los millones de almas que salieron de allí encadenadas. Y lo hacemos desde nuestra cama, aunque a Akira Kurosawa no le parezca buen sitio para leer. Y apagamos la luz y durante unos minutos seguimos bajando por las luminosas calles de Argel hasta el puerto, o temblamos viendo a los ejércitos griego y persa enfrentados en Platea, tanteándose durante dos días, aguardando a que los vaticinios de sus adivinos les fueran favorables; libres, indisciplinados y desconfiados unos, esclavos los otros.

Y todo eso para qué, dirán algunos. Con tantas preocupaciones. Ante lo cual cabe recomendar una vez más la lectura de Nuccio Ordine, para recordar que hay cosas cuya importancia viene dada por su capacidad para hacer que la vida valga la pena. Ni más ni menos. O hacer caso de nuevo a Lledó, cuando alerta sobre los peligros de esa obsesión por la utilidad que él llama practiconería, y nos advierte, también, de que no tiene ningún sentido preocuparse por cómo seguir avanzando, si no nos paramos a pensar a dónde queremos ir. El problema no es la falta de respeto; el problema es olvidar, es no aprender.

Las lecturas se van hilando, unas van llevando a otras y volvemos a constatar que todo se ha dicho ya. También hacia el final del libro nos los hace ver Kapuscinski, al hablarnos de lo que T. S. Eliot llamó provincianismo del tiempo: aquel que, desde ese mismo pragmatismo utilitarista, desde una torpe inconsciencia, ve la historia, simplemente, como lo que nos ha traído hasta aquí; como algo de lo que debemos aprovechar unas cuantas invenciones y adelantos exitosos y podemos desechar el resto. Un provincianismo, dice el poeta, para el que «el mundo es propiedad exclusiva de los vivos». Lo cual no se critica desde el misticismo: el problema no es la falta de respeto; el problema es olvidar, es no aprender.

Estos días, tras la avalancha inicial de columnas y artículos en los que, ilusos, nos preguntábamos si la crisis no nos cambiaría, si no nos haría mejores, casi todos hemos vuelto a poner, con tristeza, los pies en la tierra. Las noticias nos obligan: esto aún está sucediendo y ya nos lo estamos tirando a la cara. Y, resignados, nos conformamos con agradecer que, pese a todo, haya una mayoría silenciosa que cumple. Que siempre cumple y nos salva. También ahora de esto. Una mayoría que tal vez mira demasiado para otro lado, que tal vez tendría que hablar más alto, y exigir más y votar mejor, pero que, de puertas adentro, en sus casas y en sus trabajos, allí donde el resultado solo depende de ellos, cumple. Y que al hacerlo mantiene a flote el mundo. Este barco a la deriva.

Además de intentar no hundir el barco, y en lugar de obsesionarnos por ganar velocidad, estaría bien saber qué rumbo poner. Para llegar a buen puerto, o para que al menos la navegación valga la pena.

Caminando. Leyendo. Escuchando y mirando con curiosidad. Comiendo pescado con nuestros antepasados.